さて、自分の音楽人生の到達地点である作品”Nabeshima”の録音作業も、残すはいよいよヴォーカルと、一部のアコギを残すのみとなった。

で、僕はこの作品のために、わざわざいくつかの「チャンネルストリップ」「マイクプリアンプ」を入手した。

入手したとはいってもすべて中古で手に入れた安価なものばかりである。

有名なヴィンテージや大手のブランドではなく、いかにも個人の自宅録音向けの「庶民のツール」ばかりであるが、それでも自分としてはある種の回答を見つけたつもりだったりする。

で、それらに関する考察であるとか、記録はこのウェブサイトのブログにも記しているけれども、

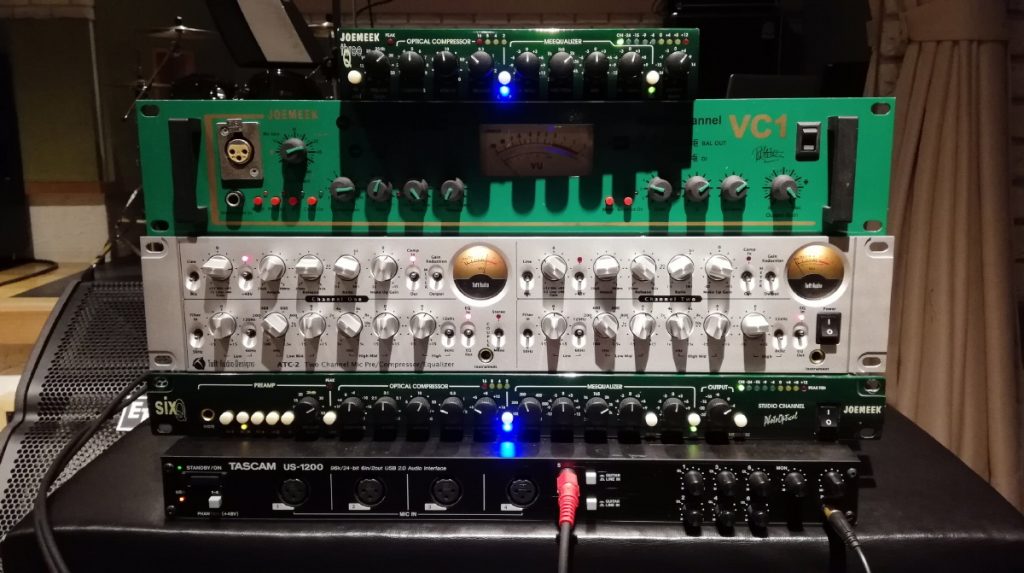

具体的にはそれらは、JoeMeek SixQ、JoeMeek VC1、そしてToft Audio ATC-2のことである。

入手した時に書いた文章は、あくまでちょっと動作確認をしてみた際の初対面の印象に過ぎないので、ひととおり録音作業に実際に使ってみた今はもう少しそれらの「性格」がわかっている。

もっとも、何年も使い倒したわけではないし、この録音作業もまだ途中であり、実際にミックスを完成させて作品として作り終えた後にはまた印象も変わるかもしれない。

ドラム、ベース、ギターと録ってきて、これからヴォーカルを録るところであるが、ヴォーカル録音に関しての使い方の検証は先日終えたところであるから、ヴォーカルについても現時点の印象は書くことが出来る。

ヴォーカルを録り終えたらミックスにかかりきりになってしまうだろうから、年末のこの機会に一度、ひととおりのレポートを書いてしまおう。

なんか、「ひと昔、ふた昔、前の、宅録用の安物の代名詞」であるところのJoeMeekのものが多くて恥ずかしい限りである。なんだろね、緑色が良かったのか。庶民的な感じが良かったのか。Toft Audioも作ってる会社はおんなじだからなぁ。

これらの「安物」の機材を選んだ背景として、

自分はもともと「アメリカン」なサウンド(意味は曖昧)が好きだったのだが、歳を取るにつれて、自分の好みや、また近年の自分のバンドの音楽性が、少しずつブリティッシュな方向(意味は曖昧)に変わってきた。

また”Nabeshima”はどちらかといえばレトロな方向性のサウンドを志向した作品であるから、多少はヴィンテージを意識したサウンドの機材が必要だと考えていた。

普通はそこで「Neveを手に入れよう」となると思うが、自分はNeveに対していくつかの理由であまり相性が良くないのではないかと思っていた。

自分は決して機材には詳しくなく、多少自宅録音に手を染めたバンドマンに過ぎないので、また予算も決して潤沢にあるわけではないから、さてどうしたものかと思っていた時に、あれは2016年、”Jesus Wind”を作る時に、JoeMeek ThreeQを手に入れたのだった。

もっと背景を言えば、僕は昔、2000年代に録音制作をしていた時にはもう少し機材を持っていたのである。しかし、2010年代に入った頃に、録音とかもう考えるのめんどくせえ、最低限のものでやればいい、と思って全部売ってしまったのだった。

だから、「日本初のクリスチャンヘヴィメタルバンド」として世界に向けて発信を始めた頃の、Tone-Hassy-Jakeの3人による「良い時期のImari Tones」は、実は古い安物のオーディオインターフェイスと、そこに内蔵されたプリという、実に簡素な機材でもって録音作品を作っていたのであった。

で、”Jesus Wind”は気合いの入った本格ヘヴィメタル作品であるから、少しはサウンドについて努力してみるか、と思い、ブリティッシュなものは無いか、と思った時に、その昔に所有して使ったことのあるものの中にJoeMeek VC3 (懐かしい名機です)があったことを思い出し、あぁあれは確かにブリティッシュな感じだったなぁ、と、そしてWebのどっかにアップデートバージョンのThreeQはこのVC3よりも良いという意見があったため、二束三文で(一万円ちょっとで)手に入れたのであった。

そして、使ってみたら、それがすごく良かった、と。

確かに簡素な安物ではあるのだが、自分のニーズには非常に合っていたのだった。

そして、そこから”Malcolm Toft”という人物の名前に突き当たった。

なぜなら、Ted Fletcherの手を離れてPMI Audioの傘下となってからのJoeMeek製品は、メイドインチャイナになって品質が落ちた、個性が無くなったと批判されてはいるものの、それらの製品の開発、監修には、このMalcolm Toftなる人物が関わっている、とされていたからだった。(ただしJoeMeekブランドに関しては、開発設計のメインはAllan Bradfordという人である)

で、Malcolm Toftはどういう人かと言ったら、Tridentコンソールを作った人、だったわけである。

Tridentと言えば、「A range」が有名なわけで、初期のQueenや、David Bowieがそれらのサウンドの代表だし、また初期のMetallicaもトラッキングにはいつも使っていた、とされている。

だが、色々とリサーチをしてみると、自分はその希少なヴィンテージと言われる”A range”のサウンドも(レコードを聴く限り)、とても良いもののように感じるが、

それよりも、もっと価格が安くて、爆発的に普及したとされる、80年代によく使われていた「Trident 80B」のサウンドの方が、自分は好きなのではないか、というように思えてきた。

それは単純に時代性もあるかもしれない。

だが、調べてみると、このTrident 80Bというのは、回路にICが使われており、いわゆるディスクリート構造のものではない。(私、素人だから、ディスクリートって何って言われてもわからん。最初に断っておく。)

よく、録音機材や、マイクプリアンプ等の宣伝文句において、ディスクリートであるとか、真空管であるとか、トランスフォーマーを搭載していることが、メリットとしてうたわれていて、ICはコストダウンのためのものであり、ICを使用した機材は音質が良くない、と言われる傾向がある。

もっとも真空管といっても使い方によって色々であり、僕は安物のいわゆる”starved plate”と言われるような真空管機材を否定はしないし、実際にそういうのも使ってきて、別に悪くなかったし。(dbx 576も、ART TubeMPも、自分にとっては良いものだった)

けれども、そうやってJoeMeek ThreeQの音が、自分にとって全然ニーズ通りのものであったり、Trident 80Bで作られたとされるレコードの音が、だいたい揃って自分の好みであったりしたことから、「別にディスクリートでなくていいんじゃねえか」「ICのものでいいんじゃないの」と思えてきた。

そして実際にブリティッシュなヴィンテージとされる、Neveについてリサーチしていく中で、なんかあんまり求めているものでは無いような気がしてきて、ひょっとして自分の求めている「ヴィンテージ」とは、実際のヴィンテージではなくて、「架空のヴィンテージ」なのではないか、と思えてきた。

これはまた、自分の求めている「アナログ感」が必ずしも現実のアナログ機材によるものではなく、むしろ人間の作り出すものであることにも由来し、共通するテーマである。

なので、自分の求める「ヴィンテージ」や「ブリティッシュ」は、現実にそのように言われているものではなく、もっと別のものであり、「架空のもの」であったり、むしろ「未来のもの」なんじゃないかと思えてきた。

そう思って、Malcolm Toftさんがやってきたことを辿ってみると、なんか、この方向性でいいんじゃないかと思えてきて、僕はどうやらMalcolm Toftさんのファンになってしまったようであった。

そしてこれも書いておくと、Tridentと言えば、Malcolm Toftさんの他に、もう一人、John Oramさんという人の名前が出て来るのだが、僕はこのJohn Oramさんの作った機材もきっと素晴らしいものだろうと予想しているが、というか実際にTridentの技術面を担当していたのは様々な記事を見る限りJohn Oramさんっぽいのだけれども、僕はどちらかといえばToftさんの技術よりも考え方に惹かれていたのであり、

またウェブ上で見ることの出来た記事等を見てみると、John Oramさんの製品は、評価のされ方が若干宗教がかっており(オーディオの世界にはありがちなことだろう)、またお値段の方も若干宗教がかっていたため、(つってキリスト教の音楽をやってる自分が言うのも何だけどな)

またMalcolm Toftさんの製品は、お値段も庶民的であり、発言や考え方も庶民向けというかミュージシャン向けに思えたので、そちらの方に共感を覚えたのであった。

そして全盛期のRadioheadが、このMalcolm Toftさんの作ったMTA 980なるコンソール(90年代のもので、プリはトランスを積んでない)で、数々の名作を作ったという事実も、なんだか共感できるものがあった。

そしてまた、Neve系はどうかという点について、Calling Recordsの関係でお世話になっているさる方の自宅スタジオに、Neve系クローンの最高峰として名高いVintechが置いてあり、昨年2018年に「ファーストアルバムの再録」という作業をした際に、ギターのレコーディングでそれを使わせていただいた。

その時に、もちろん太く濃密な素晴らしい音質ではあったのだけれども、音の方向性が「明らかに自分の求めているものとは違う」ものであったため、「Neve系じゃない」「がっつりトランスを積んだディスクリート構造とかじゃない」と確信したのであった。

それは、他のNeve系の製品とか、本物のNeveなら、といった誤差の範囲ではなく、明らかに方向性が自分の求めているものとは真逆、といった感じであったので、「少なくとも今回の録音において実機のNeve系プリは違う」と確信した。合わないと判断した理由は色々とあるのだが、一番の理由はトランジエントががっつりと削られてしまうことだった。自分のギターサウンドの表現において、このトランジエント(アタック)の部分は非常に重要であり、それが削られてしまうと自分の楽曲の表現は成り立たないのであった。

だが求めるサウンドによってはこういった音が非常に役に立つことも理解は出来る。実際に僕の行った「ファーストアルバム再録」の作業も、レトロ系の音を志向したものであったから、幸い方向性はわりと合っていて、結果は決して悪くなかった。(使わせていただいてありがとうございます)

また、実機のNeve系プリは今回は必要ない、と言ったが、ITB(パソコン内)のミックスにおいて、Neve系のコンソールを模したプラグインとか、Neve系のEQのプラグインはどうせ使うのは明らかである。それくらいNeveというのはやはり定番であり良いものだからだ。

また、ヴィンテージ系を求めて、Neveではトランジエントが削れ過ぎるという場合には、普通ならば、ではAPIを使ってみてはどうか、となると思うが、僕は今回、いくつかの理由で「APIには行かない」ということを決めていたため、その方向性で考えることはしなかった。いくつかの理由、とは、今求めているのはブリティッシュな方向性のサウンドだ、ということと、APIはVan Halenの数々のアルバムで使われており、自分はVan Halenの大ファンであるがゆえに、あえて彼らとは違ったサウンドを求めたい、という理由である。

ちなみにTrident 80シリーズのコンソールで作られたとされるレコード(実際はわからんし実際の作業はそんなに単純ではないだろうが)の中で、自分がいいなと思ったものをひとつ例に挙げるとすれば、僕は今のところ、The Bluetonesの3rdアルバムであるScience&Natureを挙げる。自分はメタルバンドやってるのに、おもいきりブリットポップな作品を挙げるのもおかしな話だけれども。(同時にまたこの作品にはきっと初期JoeMeek製品もふんだんに使われているだろう)

しかしメタルファンの人たちに向けてわかりやすく例を挙げれば、それはきっとGuns’s Rosesのファーストになるだろうし、またより一般のロックファン向けに言えばそれはOasisのファーストということになるだろう。

ではOasisのファーストは音が良いかと言われれば、全然良くないと思うんだけれども、その絶妙にチープなところが、かの伝説のTrident 80シリーズの良いところだったように思うのだ。

というわけで、Malcolm Toftが関わっており、また宅録ユーザー向けに安価で生産されていた当時のPMI Audioの製品ということで、中古を見つけ、それぞれ馬鹿みたいな安価で手に入れた。

JoeMeek SixQ (6Q)については、ICのマイクプリであるが入力にトランスが付いているという点で、チープさも含めて当時のTrident 80B的なサウンドに近いのではないかという予想、そしてオプティカルコンプレッサーも付いていてヴォーカル録音に使える、という意図があった。

JoeMeek VC1については、かつてVC3を所有して使っていた懐かしさのノスタルジーもあるが、トランスの音は自分の音楽性にはあまり必要ないとはいえ、あると便利なのも確かであり、トランスを積んだヴィンテージ系のプリに期待するのはある程度音を固定して落ち着かせた上で鮮やかで生々しい質感を付与してくれることであるが、そういった用途を考えた時にこの「緑色」が鮮やかな生命力のカラーを吹き込んでくれるのではないかと期待した。

そんでもって、機材フォーラムで過去ログの中でTed Fletcher時代のJoeMeekとPMI Audio時代のJoeMeekとどっちがいいのか、という議論がかまびすしいのを見たので、どっちが良いのか自分で確かめてみたい気持ちもあった。あとは自分がレトロに寄れる最大限はこれではないかと思った。

そしてToft Audio ATC-2については、いやしくもMalcolm Toftのファンになってしまったからには、彼の名前が付いた機材をひとつは所有しておきたいと思ったこと。彼の考え方がこのひとつの機材に詰め込まれていること。そして、理解してもらえるかどうかわからないが、自分はピアニストの家に育ったこともあり、ピアノが録れる機材が手元にないとどうにも落ち着かないので、これで録れるんじゃないかと思ったことだった。あとはピアノというのと矛盾するように聞こえるかもしれないが、自分の求めるヘヴィメタルの音はこれではないかと直感したからであった。

そして、実際に”Nabeshima”の録音作業をここまで進めてきて、これらはどれも役に立ってくれたし、またどれもやはり必要だった。

それぞれに期待どおりの、また期待以上の役割を果たしてくれたことに感謝をしているし、やはり今回の制作に本気で取り組むにあたって、これだけの道具を揃えることは必要であり、その判断は正しかったと感じた。

ということで、前置きが長くなったが、実際の録音作業に使ってみたレポートをひとつずつ書いてみたい。レビューと言えるかどうかわからないが。

Joe Meek SixQ (6Q)

ICを使用したマイクプリではあるが、インプットトランスを積んでいて、しかもそのトランスをON/OFF出来るという製品。

先述のとおり、僕の意図としては、往年のTrident 80Bの音に、ある程度近いものが得られるのではないかという狙いがあった。もちろん僕は実際にTridentの卓にさわったことはないので、レコード等で聞いた音、という意味に過ぎない。

けれども、実際に使ってみて、自分のイメージしていた音はほぼ得ることが出来た。

ちなみに入手した時点でプリ部のICはTHAT1510だった。これが、出荷時からそうだったのか、それとも前の持ち主が交換したのかはわからない。公式にはBurr Brown INA217というやつが使われているはずであるが、時期によってTHAT1510が使われているという情報もネット上にはあったからだ。だが、INA217が使われている手元のThreeQやATC-2と比較するに、おそらくはINA217の方が繊細で上品な音だが、THAT1510は太くてよりビッグな音になる傾向があるのではないだろうか。どちらがいいかは場合によるのではないかと思う。

また、僕は内部にある汎用の072Dのオペアンプに関しても、LME49720に10個交換するということを行った。このプチ改造を行うことで、音はよりハイファイでクリアにはなるものの、音の太さは若干失われてしまうので、かなり迷ったのだが、僕の用途にはオペアンプを交換してハイファイにする方が適していると判断した。

ちなみにこれらのPMI JoeMeekのQシリーズ(TwinQ、OneQ等)は2010年前後にアップグレードされて”Q2″という名称になっており、それらは入力トランスがCinemagのものになり、内部の汎用オペアンプもBurr Brownのものになっているという。(ちなみにその「Q2」の監修にはかのAPIの設計者として高名なPaul Wolff氏が関わっているらしい)。だがこうして自前でオペアンプを交換しても近い結果になるのではないだろうか。

ちなみにオペアンプ交換前の印象は、「太く、チープで、まるで80年代の歌謡曲や演歌のような印象」というものであった。

そしてその状態で、2018から2019年初頭にかけて行った「ファーストアルバム再録」の作業に使用した。(ヴォーカルおよびベースに使用した)

だが、その時点で、悪くはないものの、特にヴォーカルに使用した場合に「演歌っぽさ」が強過ぎるかな、と思ったので、オペアンプ交換(JRC072DからLME49720)に踏み切ったわけである。

結果、音はいくぶんクリアになり解像度も上がり、またゲインも上がったが、音の重心は若干上がって腰高になってしまった。

なので、オペアンプ交換前にファーストアルバム再録作業でベースのDIとして使用した時には「生暖かく、太くて、けっこういい感じ」と思ったが、オペアンプ交換後にベースDIとして試した時には、「ちょっとミッドが出過ぎて腰高」と感じて、ベースDIとしては適さない印象に変わっていた。なのでこの”Nabeshima”のベース録音にあたっても、候補からは外れてしまい使用していない。

このオペアンプ交換前のベースの音、およびヴォーカルの「演歌感」についてはファーストアルバム再録作業で作った”Spiritual Seeker”を参考にされたい。この曲のギターの音は上記したVintechによるものである。

まぁ、曲そのものが演歌っぽいんだけどね。

だが、エレクトリックギターの録音に際しては、期待どおりの働きをしてくれた。

僕がICベースのマイクプリに期待する鮮明さや、トランジエントのクリアさを保ちつつも、入力トランスによるある程度の「枯れ感」を付加してくれたという感じだ。

基本的にはチープな機材であり、ICベースにありがちな「嘘くさい音」「薄い音」ではあるのだが、その「浮ついた音」がギターの音を前に出してくれる効果があるのも事実で、今回はギター録音にあたって、コンデンサーマイクのオンマイクによる録音に使うことになった。

だが、基本的には120Vに昇圧した上で使っているのだが、電源の問題や、必ずしもアースを取れていなかったこともあり、そのあたりに原因があるかもしれないが、動作に不安があったのも事実だった。(オペアンプを自前で交換したことによる不具合の可能性も考えられる。)

時々ノイズが入ったり、音が途切れる、ファンタム電源の動作もたまに怪しい時がある、等、動作には問題を抱えている感じで、もっともこれも古い製品であり、中をのぞいてもばっちりコンデンサーとか破裂しているのだが(当然と言えば当然だろう)、僕は「別に今回一回限り使えればいい」と思ってそのまま使うことにしたのだった。情けない話だが自分で交換もできないし。(ギターのピックアップ交換くらいは自分でやるが、こういう機材はやったことない)

そのような動作不良や、見た目にもちょっとチープな感じであり、その意味では「中国製になってからのPMI JoeMeekは安物でビルドクオリティが低い」というのもある程度当たっているように思われる。

だがこれは決して高級機材ではなく、庶民が日々の作業で使うための「ワークホース」的な機材であるので、それを踏まえた上で使い倒すのが正しい扱いだろう。高級な要素はなにひとつないが、実用性は非常にあるように思うからだ。

ヴォーカル録音のテストでは、オペアンプ交換により「生暖かい太さ」や「演歌っぽさ」は若干薄れたものの、やはりちょうどいい具合にミッドレンジが膨らんでおり、今回の”Nabeshima”の音楽性にはやはり合っているように思われた。つまり、自分はここ2作あまり使ってきたThreeQは、自分のヴォーカル表現にとても合っていると感じるが、それをベースにしてもうちょっとだけ古くしたい、という用途にはこのSixQはばっちりだからだ。だから、この”Nabeshima”のヴォーカル録音でもおそらく多用することになるだろう。

オプティカルコンプレッサーに関しては、生暖かいというか、丸い音質、平べったい感じの音質だと感じる。そして、ThreeQはコンプのレシオがなぜか5:1で固定されていて使いにくさにつながっているのだが、このSixQはちゃんと普通に設定できるので、もうちょっとおとなしくかけることも出来る。そういう意味もあって、生暖かいキャラクターはあるが、比較的おとなしいコンプレッサーだと感じる。ヴォーカル録音には「普通に適している」のではないだろうか。

また、EQについても同様に「妙な生暖かさがある」音質であると感じている。好きか嫌いかで言えば、結構好きな音質だ。

また、全体的にチープでルーズな質感があるので、それこそGuns’n Roses等のバッドボーイズロックではないが、そういった「悪い感じ」のルーズさを出すのにも良いかもしれない。

そういうわけで、チープさや、泥臭さ、動作の不安定さなどを感じつつも、期待通りの働きはしてくれた。気に入っているのは確かなので、今後も使い続けたいが、かといって、動作不良を直すためにメンテナンスに出すかというと、そこにお金をかけるくらいなら、もっと良いものを普通に買った方がいいのではないか、と思ってしまう。

しかし、電源をちゃんとしてあげれば安定するかもしれないし、壊れない限りは使い続けたい。

高級でもないし、ヴィンテージ感や、ロマンも一切ないが、実用性の面では高いものを持っていると思う。

Ted Fletcher時代のVC1との比較をするのであれば、はっきり言って全然性格の違う機材であり、比較すること自体が正しくないと感じる。どちらも妙に個性の強い機材だ、というだけで、他に共通点はあまり無いように思う。

だが、多くの人が言っていることの繰り返しに、やはりなってしまうが、特定の表現における本物の質感という意味ではVC1の方が明らかに上だが、一般的な使い方における汎用性という意味ではSixQの方が上だ。

どっちかひとつだけ使ってレコードを作れと言われたら、VC1では方向性が限られてしまうため、仕方なくSixQを選ばざるを得ないという答になる。

JoeMeek VC1

90年代のTed FletcherによるJoeMeek製品の、その伝説的とも言える機材のうちのひとつ。手元にあるのは、version 2.01という金色のラインが入った初期のものになるかと思う。

特長としては、マイク入力にインプットトランスを積んでいる他、アウトプットについても、通常のアウトプットの端子は電子バランスであるが、DI OUTにはアウトプットトランスが使われているので、出力トランスの有無を使い分けることが出来るという点が挙げられる。

伝説的な機材のわりには安価で手に入れることができる。(eBayやReverb等の海外で探せば特に)

兄弟機のVC2が某サンレコ誌で絶賛されていたのを記憶している人もいるかもしれない。VC2は値段もずいぶん高いようだ。どこかで見たにはVC1とVC2の違いは基本的には後段のMakeUpGainに真空管が使われているという点だけ、みたいなことを読んだが、事実かどうかは定かではない。

最初に入手して動作確認をした時には、比較的インパクトが弱く、それほどでもない、という印象を持ったが、けれども実際の録音作業で使用するにつれて、この機材の凄さや強みというものが次第にわかってきた。

一言で伝えるとすれば、このJoeMeek VC1は「古い映画みたいな機材」だと言える。この言葉で伝わるかどうかわからないが、それが一番、ぴったりくるように感じる。

そこにはノスタルジーもあれば、ロマンもある。けれども、実用性があるかどうかは、ちょっとわからない。

このVC1のマイクプリアンプ部分が、果たして「ディスクリート構造」なのか、それともICが使われているのかはわからない。ネットのフォーラムの過去ログを見る限りでは、この時代のJoeMeekはまだICを使っていなかった、という言葉を見かけたけども、真偽のほどはわからない。中を開けてみようと思ったが、ちょっと開けづらそうだったので、あきらめた。別に改造したいわけじゃないし。

最初にマイクプリ部分を試した時の印象は、レンジが広いわけでもないが、かといって狭いわけでもない。ちょうどいいレンジ感であり、その辺のチューニングは絶妙だと感じた。使いやすいレンジ感だということだ。僕が思うに「名機」とされて広く使われる機材は、このレンジ感がちょうどいいものが多いのだと思う。

もともと僕は、ヴィンテージ感を出したいが、Neve系だとトランジエントが削れ過ぎると思い、そこで普通はAPIに、となるところ、もうちょっとブリティッシュなものがいい、ということで、JoeMeekということに行き着いた。

その意味では期待どおりで、このVC1は、ヴィンテージでレトロな質感を持ちつつも、トランジエントは程良く削れるという感じで、Neve系(実機で経験があるのはVintechだが)ほどはがっつり削れず、ほどよいオープン感も残るということで、注文通りであった。

Tridentのサウンドに興味があるのだから、そこで、Trident A-rangeのサウンドを踏襲したと言われているDakingに行っても良かったのだが、日本国内でDakingあんまり売ってないみたいだし、海外サイトでもJoeMeekの方がまだ入手しやすかった。

だが、最初に試した印象は、ちょうどいいレンジ感と、程良いトランジエントの削れ方、というプラスはあったが、マイクプリ自体の音質としては現代においてははっきり言ってそれほど特筆するべきものではなく、別に無理してこれを使う必然性があるだろうか、と感じていた。

だが、録音作業に実際に使う中で、その評価は次第に変わっていった。

なので、そのレポートだけ書く。

まずは、ベースのDIとして使ってみた時に、その音の太さに驚いた。驚いていいくらいのレベルで音が太かった。このVC1は、低音は非常に出るというか、とても気持ちよくビッグな低音を持っていると思う。太く、巨大な低音が出ると感じる。それほど濃厚な質感の低音ではなく、比較的ストレートで、伝わるかどうかわからないが、色でいえば、あたたかい橙色という感じだ。

なので、ベースのDIとして、他の機材と比較して、圧勝かと思われたが、実際に曲に合わせてみると、やはりレトロな方向性のキャラクターが強く、そのレトロ感が合わない曲には雰囲気が合わないので、案外と使える楽曲は限られており、実際には3ぶんの1くらいの楽曲で採用されるに留まった。

また、エレクトリックギターのアンプ録りに使用してみると、これまた音が太かった。

SM57のオンマイクにて使用したけれども、非常に理想的な「太い音」であり、「ブリブリとした音」と言ってしまっていいのかわからないが、その太い音で録れたエレクトリックギターの音を聴いて、僕はこのJoeMeek VC1が、今でも世界中のスタジオやアーティストたちに使われている理由がわかった気がした。

また、入力を突っ込んだ時の歪み方も、しびれるくらいにかっこいいものだった。だから、ギターのアンプ録りには非常に適していると思った。

とはいえ、僕のギターサウンドには、トランスを介した音は必ずしも必要ないということは前述の通りであって、音が太いとは言っても、トランジエントがある程度削れてしまうので、やはりすべての曲で使えるというふうにはならず、方向性の合った曲で採用されるのみであった。そして、その曲の数はやはり全体の3ぶんの1くらいだった。だが、きっとそれらの曲は「良いギターサウンドだね」と人に言われるんだろうな、と予感している。

そして、ヴォーカル録音の実地テストに使ってみたわけだが、この段階でようやく、この機材の本当の価値がわかった気がした。

ヴォーカルに使用してみると、比較的おとなしく、押し出しは決して強くないものの、非常に上品で雰囲気のある音であった。

ハイはおとなしいが、なめらかであり、その音の質感は、ダジャレではなく、かつ意味不明かもしれないが、「灰のような質感」と言える。自分としては言い得て妙だと思っているのだが。

スケールは大きく、雰囲気があり、レトロな高級感があるので、まさに「古い映画かよ」という印象だ。

だが繊細な音であり、決して派手ではなく、むしろ地味であり、また押し出しも強くないので、モダンな音楽性の中では、実用性はあまり無いような気がする。

だが、そういった繊細が表現や雰囲気が必要な曲で、往年の名俳優や名女優みたいなシンガーがいる場合には、その魅力を生かすためには、最適なレトロ機材となるだろう。

なので僕としては、このVC1は「大女優プリ」と呼びたい。

そんな往年の銀幕のスターみたいな大女優が使えば、きっと生きる、という意味である。

果たして僕のヴォーカルにそんな魅力や資格があるかどうかは定かではないが、試してみようとは思っている。

(僕は決してパワフルでmasculineな声質を誇るメタルシンガーではなく、むしろユニセックスな表現を志向するグラムシンガーに近い。それはメタルシンガーとしては弱点なのだが、その点を個性だと思ってもらえたらそれは幸いなことだ。)

でも、音楽性や雰囲気が合わない曲にはやっぱり使えないので、たぶんやっぱり採用しても結局全体の3ぶんの1くらいになるだろうと予想している。

ちなみに搭載しているオプティカルコンプレッサーだが、これはなかなか凄いものだと感じている。

JoeMeekと言えばこの光学式コンプレッサー、というくらいの代名詞的なものだ。

PMI Audioの傘下になってからのSixQやThreeQに付いているコンプレッサーは、わりと平べったい音質で、比較的にコンプがかかっていることがはっきりとわかる感じなのだけれども、

このVC1のコンプレッサーは、驚くほど自然で、かかっていることを意識させないほどのナチュラルさを感じる。なるほどこれは高級なものだ、と感じた。

その自然なコンプの印象は、ヴォーカルで試した時も、ベースで使った時も同様だった。

SixQに搭載されているオプティカルコンプレッサーも、決して悪いものではないので、どちらが良いか、ということを言うのは間違っているかもしれないが、しかし道具としての汎用性や実用性はさておき、コンプレッサーについて言えば、本質的にやはりPMI傘下時代のものよりも、Ted Fletcher時代のものの方が高級だと言い切れる。

エンハンサーに付いていえば、まだ実戦では試していないが、どちらかと言えばこれはエフェクトとして、またディストーションとして使うべきもののように思う。また昔VC3を持っていたので、その時の経験から言っても、このエンハンサーは慎重に使うべきだということはわかっている。しかし、適所で使えば、必殺のエフェクトになるかもしれない。たぶんその音は、あのバンドやこのバンドのレコードでも聴いたことがあるはずだ。

所感としてはだいたいそんなところだ。

基本的にはスチームパンク的(?)なレトロな世界観の、またノスタルジーやロマンや感傷に満ちた機材であり、その意味では現代の音楽シーンの中で、実用性は必ずしもあるわけではない。(SixQが実用性重視の泥臭いツールであるのと好対照だ)

でも、その価値はあるし、これは音楽をやっている限りは手放さない方がいいkeeperだと言える。

また、これだけ年数が経っているにも関わらず、ちゃんと動作していることからも、きちんと作られたものだという感じがする。Made in Englandだしね。

あと、サイズは2Uだと思うが、意外と軽いのも個人的にはポイント高い。

こんなものを90年代当時に安価で作っていたTed Fletcherさんはやはり只者ではない、というか、やっぱり相当な変わり者なんだろうな。

これも基本的に120Vに昇圧して使っているが、アースの取れていない状態でコンデンサーマイクをつないでファンタム電源を流したら、ぶーん、というノイズが出たことがあるので、電源とかアースはちゃんとした方がいいかもしれない。120Vに昇圧して、かつアースが取れる電源を確保するということが前提になるかもしれない。

また、DI OUTから出力すると、アウトプットトランスを通るので、さらに音の固定感が増して、濃厚になり、かつトランジエントも無くなるが、出力レベルも小さくなる。たぶん-10dBって方になるんだと思う。だから、受ける側の機材で持ち上げるか、-10dBで受けるかする必要があると思う。前述のとおり、僕はトランスを通す必要をあまり感じない音楽性の人間なので、このDI OUTは今のところ使っていない。

外観の見た目の印象は、この言葉で伝わるかどうかわからないが、1990年代的というか、平成一桁的な雰囲気を醸し出しており、それは僕たちの世代にとってはとても懐かしい感覚のものだ。

また、前にギター録りの時の写真にものっけたが、ライトグリーンのボディに、オレンジがかったVUメーターの明りが灯ると、なかなか雰囲気があっていい。

これね。(あんましVUメーター光ってないな)

Toft Audio Designs ATC-2

この”Nabeshima”のレコーディングを控えてサウンドを追求する中で、僕はなぜだかこのMalcolm Toftさんという人のファンになってしまい、なので、彼の名前が付いた機材をひとつは所有したいと思った。そしてこのステレオ・チャンネルストリップには、彼の哲学が色々と盛り込まれているように思う。

僕はもともと、今までは簡素な機材で録音制作をしてきたし、今回も、SixQやVC1も手に入れた上で、さらにToft Audioの製品まで手に入れる必要があるだろうか、オーバーキルではないか、と(予算も限られているから)思ったけれども、実際に録音作業を進めていくと、まったくそんなことは無かった。やはり、どれも必要だった。

そして、このToft Audio ATC-2については、使っていく中で、本当に気に入ってしまった。この大事な”Nabeshima”の制作において、非常に戦力になってくれている、と言っていい。

自分は人知れずささやかに作品を作ってきたインディバンドの人に過ぎず、良い場所での録音をさせてもらった経験も一度や二度くらいはあるが、自分自身ではこれまでにもささやかな機材しか所有せず、ささやかな機材で制作をしてきた。

そんな自分にとっては、このToft Audioは決定版と言っていい、もったいないくらいのチャンネルストリップであり、なんかもう、これでいいかな、と思っている。

もともと、このATC2は、かのTrident AudioのMalcolm Toft氏の作品ということで注目されていたが、発売にあたって、プロオーディオの世界で影響力のあるMercenary AudioのFletcher氏が、「プリがつまらない」(The pre sucks)と言ったために、あまり売れなかった、という経緯がある製品だ。(らしい)

もっとも、雑誌の記事やインタビューをちょっと読めばわかるが、このFletcher氏はかなり口の悪い、くせのある人物であり、実際には「つまらない」発言も、「俺が普段使っている何百万円もするようなプリと比べればつまらないが、仕事には十分使えるぜ」という意味だったらしく、実際に該当のレビューの中でもEQ等、全体には誉めており、「つまらないプリ」という部分だけが注目されてしまい、その後は本人もフォローに必死だったようだ。

Malcolm Toft氏は、たとえばRupert Neve氏などと比べて明らかに違った考え方を持っており、マイクプリについても頑なにICを使用したものにこだわっていたり、必ずしもトランスを積んでいなかったりしている。僕はそれは、Toft氏なりの考えや理由があってのことだと思っている。

で、このATC-2もやっぱりBurr Brown INA217なんだけれども、その音はまったくもって「フラット」であり、同じINA217を使っているThreeQと比較しても、さらにフラットだと感じる。(ThreeQの方が元気があって前に出て来る音である)

だから、そのフラットな特性を聴いて、「つまらない」と言いたくなる気持ちもわかる。実際、僕もギター録りに試してみた時に「ああ、これは確かにつまらない」と思ったもの。

でも、よく聴いてみると、フラットだけれども、質感はとても上質な感じだ。

きめが細かく、硬めの音質だが、ウェットな質感を持っている。

これって、今の僕にとっては、かなり理想に近い音質だ。

レンジ感も広く、上から下までちゃんと入っている印象がある。

ベースのDIとして使用した時も、質感はソリッドだったが、VC1のぶっとい低音に決して負けていなかった。

なんというか、プロフェッショナルな機材として、基本的な部分でしっかりしたクオリティを持っていると感じる。

で、もって、やっぱりEQだ。

このEQは、Trident 80Bコンソールに搭載されていたものとほぼ同じものらしく、「ロックに最適なEQ」「ブリティッシュEQの代表格のひとつ」として定評のあったTrident EQが手軽なチャンネルストリップとして甦ったということで、かなり話題になったのであった。

プリについて「つまらない」とのたまったFletcher氏も、このEQについては「EQだけで値段ぶんの価値がある」とレビューしていたのであった。

で、実際に使ってみると、かけ録りであっても、このEQをちょっと使うだけで、フラットで退屈だったプリが、いきなり使える音に化けるのである。

Malcolm Toft氏のインタビュー記事などを読むと、最初にA-rangeのEQを開発した時には、技術者であるBarry Porter氏と一緒に、音だけを頼りに手探りで開発したらしく、後で機械で測定してみたら、フェイズの問題とか色々生じていた、でも耳で聴いて良いと思ったからそれで良しとした、みたいなことが書いてあった。

だから、結構乱暴なEQなのかなと予想していたが、実際にこのATC-2のEQをさわってみると、とてもソリッドかつ上質で、かつ自然な掛かり方をするEQだと感じた。強めにかけても不自然な感じはまったくせず、これなら掛け録りに積極的に使っていっても問題が無い。

SixQのEQはもうちょっとアバウトで生暖かい音質に感じるが、それに比べるとATC-2のEQは、より正確で、ソリッドで自然だと感じる。

自分のパソコンの中には、残念ながらこのTrident EQを模したプラグインは入っていないが、手持ちのプラグインの中で比較するのであれば、Neve系よりは、どちらかといえばSSL系のチャンネルストリップに付いているEQに印象が近い。それは、わりとソリッドで正確な掛かり方、という印象だからだ。でも、実機とプラグインを比較できないが、それよりもさらにスムーズで自然な印象かな。なんか、確かにこのEQには「マジック」があるような気がする。

だから、プリは確かにフラットでつまらないかもしれないが、EQの使い方さえ心得ていれば、いくらでも応用が効くマイクプリであると思う。

きっと、このEQの良さを最大限に生かすために、プリの特性をつまらないほどにフラットにしてあるのだろう。

でもって、ミックス時のアウトボードとしても当然使えるので、この一台で、用途はたくさん考えられる。比較的に安価なのに、ステレオ仕様になっているのも大きな魅力だ。(もっとも、eBayやReverb.comを見ても、滅多に出回っていないけれども)

コンプについては、これはこの価格帯では珍しいFETコンプである。FETのコンプレッサーというのは、僕もうまく説明ができないが、つまりはUREIの1176とかと同じ種類のものだ、ということだ。非常に速いアタックタイムを生かした、攻撃的なサウンドが得られるコンプ、という説明で合っているだろうか。これも80年代に実際にTridentのコンソールに搭載されていたものとほぼ同じものらしい。

これは、ドラム録りの際にはばっちり使用したし、一部の曲ではベース録りにも使用した。

で、確かにいわゆる「1176」系のコンプのプラグインと同じような感じで、妙にハリのある、筋肉質な音質になると感じた。(Van Halenで言えば、F.U.C.K.アルバムのドラムの音、と言ってしまうと語弊があるだろうか)

だけれども、それらの1176系のプラグインと比較すれば、もうちょっと素直なキャラクターで汎用性のあるものだと感じた。アタックやリリースをうまく設定すれば、自然なかかり方で使うことが出来る。でも、強めにかければ、確かに「それっぽい」音になるので、FETコンプの実機が手軽に手に入る、という意味では画期的だし、実用性も十分にあると思う。

このFETコンプレッサーには、確かにちょっとレトロなキャラクターがあり、それはこのATC-2全体としても言えるのだけれども、JoeMeek VC1が、1950年代的なキャラクターだとすれば、このATC-2は1970年代的なレトロ感を感じる。語弊があるかもしれないが。

だから、プリ部がBurr Brownを使用したトランスレスのハイファイでモダンな音だとしても、やっぱり全体としてはほのかにレトロな性格が感じられる。そのへんをわかっていれば、たぶんこのチャンネルストリップから、多くのものを引き出せる。

ギターのアンプ録りに使用した際には、コンデンサーマイクとの組み合わせは、SixQを使った方が良いと感じたが、SM57との組み合わせは意外と良くて驚いた。つまりはVC1だとレトロ過ぎて合わない、という場合にはこちらのATC-2を使うことになった。2chあるので、曲によってはコンデンサーとダイナミックの両方をまかせてしまった曲もある。が、結果は上々だった。「なんも問題なかった」「十分に信頼できる音質だった」とだけ記しておこう。

ヴォーカル録音のテストを行ってみると、なんとも難しい評価になった。

ハイファイなハリのある音質や、歪んだ時のほのかに甘い響きは、声質にさえ合えば、十分に武器になり得る。

だが、基本的に音質が硬めであること、レンジ感が広過ぎるというか周波数特性がフラット過ぎるところ、コンプが比較的に歪みやすいところ、等の理由から、ヴォーカル録音には必ずしも適していない、ちょっと使いづらい、と感じた。

もちろん、やれない訳ではないが、コンプのThresholdが固定であり、入力のGainとRatioの設定を合わせてコンプを調整しなければならないので、「とりあえず突っ込む」みたいな使い方が出来ず、繊細な調整を迫られることになる。

短い時間でぱっと試しただけであり、もうちょっとコンプの設定(リリースタイムとか)を詰めれば、もっと良い結果が出たかもしれないが、いずれにしても、ヴォーカルの録音に関しては、このATC-2のコンプは、若干使い方が難しいところがあるのは事実だと思う。

(使い慣れた人が使えば、また違うのかもしれない)

同じPMI Audioの製品であるが、JoeMeek SixQと比較しても、このATC-2にはチープな部分は感じられず、ビルドクオリティはしっかりしていると感じる。Malcolm Toft氏の名前を冠しているだけのことはあると思う。

(ただ、中古で出品されているのを見ると、VUメーターのLEDライトが切れてしまっている個体はよく見かける。僕の手元にあるやつは、切れてない。ラッキーだ。)

僕はもともと硬めの音がわりと好きなところがあり、昔にdbx 576を使っていた時も、その硬めの音質が好みだったことがあった。dbxはもろにアメリカンなキャラクターであったけれど、今必要としているのはもうちょっとブリティッシュ寄りのキャラクターなので、硬めで、ウェットで、かつブリティッシュ(?)なキャラクターのATC2は注文どおりということになる。

自分がずっと理想としていた、自分の考えるヘヴィメタルの音質は、このへんにあるんじゃないかという気もするのだ。

ヴォーカル録音に関しては、これだけだとつらいかな、と思うけれど、各種楽器の録音に関しては、なんかもう、俺はこれで全部やれるよ、みたいな気がしている。

出会えて良かった、Toftさんの道具。

JoeMeek ThreeQ (3Q)

JoeMeekブランドがPMI Audioの傘下になってからの、かつての普及品である名機VC3に替わる製品として発売された、ハーフラックサイズのお手軽チャンネルストリップ。

僕はこれを、”Jesus Wind”および”Overture”の録音にがっつり使ってきた。

世間一般からすれば安物であるが、使ってみた実感としては、十分に良いものだったというのが正直なところだ。

上記のSixQやVC1、ATC2と比較してみると、おんなじJoeMeekブランドだから、似たようなもの、と言ってしまえばそれまでだけれども、

同じBurr Brown INA217を使用しているATC2と比較しても、もうちょっと元気のいい、前に出て来る音だと感じる。

VC1と比較すればレンジはもうちょっと広く、ハイファイであるが、かといって、めちゃくちゃハイファイというほどでもない。これは、手元にあるプリの中ではさらにハイファイなEventide MixingLinkと比較しても、ThreeQの方が若干レンジが狭いし、またATC-2と比較してもThreeQの方が若干レンジが狭く感じる。

これは決して悪いことではなくて、VC1もそうであったが、ちょうど使いやすいレンジ感になっているということだと思う。

特にこの手の機材は、宅録ユーザーや、一般のバンドマンが気軽に使うためのものであるから、難しい設定が必要なく、使いやすい音質に設計されていると思う。そして、その意味ではこのThreeQは、ちょうどいい音質を持っており、先代のVC3に負けず劣らず、庶民向けの名機としてふさわしい品であると思う。

明るくて、くっきり系の音質であり、キャラクターとしては薄味なのだが、かといって、やっぱりほんのりと、ブリティッシュ系の上品な味があるように思うのだ。(先代のVC3は、もうちょっとまったりと濃い目の味付けがあったように記憶している)

ハーフラックのコンパクトなサイズで持ち運びにも便利だが、機能的にははっきり言って十分だ。

EQは3バンドだが、ハイとローは固定、しかし、それでいいじゃん、十分じゃん、という感じ。MIDは可変なので、はっきりいって掛け録りする際の実用上はそれで十分だと思う。EQの音質も普通に素直なものだ。

不思議なもので、SixQが妙に太くて生暖かいキャラクターを持っているように感じるが、このThreeQはもうちょっと素直で明るいように感じる。回路が短いのが幸いしているのだろうか。だから、ある意味で使い勝手はThreeQの方がいいかもしれない。

コンプに関しては賛否両論あるようで、その一番の原因はレシオが5:1で固定されていて調整が効かないことだ。その結果、設定によってはポンピングというのか、不自然なレベルの変化が起きてしまうことがある。

だが、ヴォーカルの掛け録りの際にはそんなに強めのコンプをかけるわけではないし、ミックス時にプラグインのコンプをもう一回かけてやればほとんどの場合には修正できるので、ほとんど問題ないんじゃないかなと僕は思っている。

どちらにしても、僕は”Jesus Wind”のレコーディングの際に、ヴォーカル録りにあたって、このThreeQのコンプのスイッチをオンにしたら、いきなり歌いやすくなってシンガーとして歌い方が変わった、というくらいのインパクトだったので、このThreeQは大好きです。

こうして他のプリと比較してみても、このThreeQの明るくて元気のよい音質は、自分のシンガーとしての声の特性や表現にいちばん合っていると感じる。

曲によっては明る過ぎるとか、中低域のふくらみが足りない、ということもあるけれど、ミックス時に「ふくらむ系」のコンプをかけてやれば修正できるし、大きな問題ではない。

だから、今回のヴォーカル録音でもなんだかんだ、きっと使うだろう。迷ったらこれでいこうと思っている。値段とか関係ない。結果が出る道具がいい道具なのだ。

でも、今回の作品”Nabeshima”には、もうちょっと暗くて、もうちょっとレトロな表現が欲しい、ということで、他のものに手を出したのだ。

ちなみに、”Jesus Wind”と”Overture”では、Eventide MixingLinkとのコンビで、ギター録音およびヴォーカル録音に使用したが、今回の”Nabeshima”では、楽器の録音には使用していない。

これねー。

この”Overture”は、ギターに関してはマイク2本立てたうちの、コンデンサー側がThreeQを通ってますよ。そしてヴォーカルもThreeQだね。かなり極端な音作りだと思われるかもしれないが・・・

Tascam US-1200

これは確か”Jesus Wind”の制作を終えた後、かつ”Overture”アルバムを制作する前に、冗談みたいな安い値段で手に入れたのだった。もう笑っちゃうくらいの二束三文で。

なぜかというと、それまでドラム録音は、リハスタのレンタルの8chのインターフェイスを借りていたので、自前のプリ/インターフェイスでやりたいと思ったのである。で、チャンネル数は少なくしていきたい、かといって4chでは足りない、ので、ちょうどいい6chが投げ売りされていた。たぶんひとつかふたつ前の世代の古い製品だったからだろう。

が、こんな安い値段でこんなに「ちゃんとした」ものが手に入るとは、そんな美味い話があってなるものか、と思ったが、どうやら美味い話があったようだ。

“Overture”のドラムはこれを使って録ったし、今回の”Nabeshima”のドラムもやっぱりこれを使って録った。そして、その他、いろいろ、やっぱり使った。

これに付いているプリは、一言で表現すれば「のび太くん」である。

つまり、貧弱で、地味で、ぱっとしないが、実は真面目で、実直で、信頼できるのである。

Tascamのウェブサイトには「ディスクリート」であると喧伝されていたが、中を開けてみると、確かにプリ部分にはICは見当たらず、やたらとシンプルな回路が少ない点数の部品で構成されているだけである。たぶんそのシンプルなのが良いのだろう。

ディスクリートだからなのか、ちょっとだけトランジエントが削れる傾向があるように思うが、はっきり言ってちょうどいい。そして、音質は貧弱で、レンジもあまり広くないように思うが、録ってみるとわかるが、しっかりしており、実直で、地に足のついた音質だ。だから、使える。地味だが、信頼できるのである。あるいは主役にはなれないかもしれないが、脇役としてなら、非常に信頼できる。

もうひと世代新しいTascamのインターフェイス/プリと比較してみたのだが、新しい方のやつは、もうちょっとレンジ感も増して、パワー感も増した音質になっていた。のび太くんが急に出来杉くんになったというか。その新しい方のTASCAMのプリの音は、手持ちのもので言うのならば、古いM-Audioに付いていたDMP3相当のプリに近い音質に感じた。(DMP3は、一部では隠れた名器と言われているものである。手持ちのM-Audioに、このプリが搭載されていたのは幸運だったと言える) 若干音が膨らむ印象があったが、それが悪いわけではない。ただ僕は、もうひとつ古い方の正直な音質のプリ(のび太くん)の方がむしろいいんじゃないかな、と思ったのであった。

欠点は、部品が少ないシンプルな構造だからか、つまみを最小にしても、わりとゲインが高い状態で残っており、つまりゲインの可変幅があまり広くなく、出力の高いマイクをつないだり、大きな音量の楽器を録ろうとすると、入力がオーバー気味になってしまうことである。

けれど、実際にはクリップのランプが点灯しても、耳障りなクリップノイズが発生した経験はないので、少々乱暴ではあるが、はっきり言って問題ないと言える。今は録音の処理もビット数が多いから、クリップしないのかもしれない。

そして純粋にインターフェイスというのか、A/Dとしての音質も、このひとつ世代が古いやつの方が、実直で地に足が着いているように感じた。かといって、その差は小さなものであり、それが作品の出来に影響するかと言うと、それほど関係ないと思うが、どっちにしても、この馬鹿みたいな安価で投げ売りされていた、ひと世代前の機材が、少なくとも僕の耳には「非常にしっかりした製品」に聞こえたことは確かである。

たとえばさ、この前ネットに投稿した、KISSのカバーソングも、ドラムも含めてほとんどこれで録っちゃってるからさ。適当にやった簡易録音だけど、参考になるかな。(うんにゃ、ヴォーカルとギターはMixingLinkのプリを使ったんだった。だから、US1200のプリを通ったのは、ドラムだけだな。A/Dは全部US1200だけども。)

以上、

そんな感じで、信じられないような安価な中古機材で、安価な貧乏録音を繰り広げております。

それでも、自分の人生の中では、いちばんに多くのものを賭けた、いちばんに贅沢なレコーディングなのです。

笑っていただいて結構です。

でも、そんなことは関係なく、音楽を聴いてくれた人にメッセージが届けば、それで目的は達成なんだ。

きっと、遠くまで届く音が作れるはずだ。

あなたにも、届いてくれたら嬉しいな。